こんにちは、だるまんです。

大学院受験の小論文試験は、大学院毎に出題形式は異なるものの、看護国家試験に出題されるようなキーワードが頻出しています。

その中でも、看護大学院の過去問から頻出キーワードを抽出して、概要を簡単に解説します。

よく聞かれる質問

まず、小論文の出題形式でよく出る設問形式をあげておきます。

- 言葉の定義を説明しなさい

- ~についての概要と課題を述べなさい

- ~における看護師の役割を述べなさい

- ~について、あなたの意見を述べなさい

自分の意見を述べる以前に、出題されたそのキーワードを知らなければ、書けないことも多いので、看護国家試験にあるキーワードをチェックしておく必要があります。

頻出キーワード

リプロダクティブヘルス・ライツ

母性看護・助産学・小児看護学専攻の方は要チェック用語です。

日本では一般的に、「性と生殖に関する健康と権利」と訳され、身体的、精神的、社会的に健康である状態であることを「リプロダクティブヘルス」といいます。

この「リプロダクティブヘルス」を享受する権利を「リプロダクティブライツ」といいます。女性として、子どもの出産を問わず、自分の身体に関わる全てのことは、自分で決める権利があるということです。

男女共同参画基本計画の「女性の健康の増進と福祉の向上」の中に、リプロダクティブ・ヘルス/ライツが守られるための施策が盛り込まれており、各自治体ごとに、施策を実施しています。

埼玉県草加市の資料に、その課題と具体策が載っており、わかりやすかったので、載せておきます。

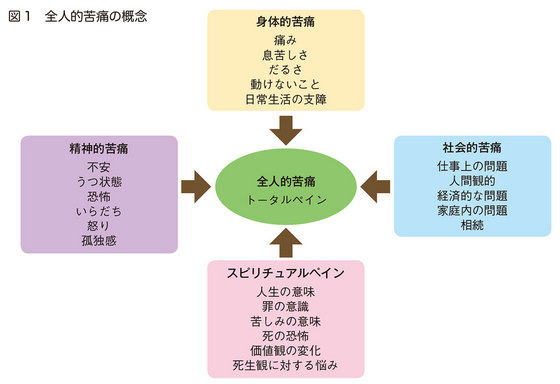

全人的苦痛(トータルペイン)

成人看護・がん看護学専攻の方は特に要チェックです。

近代ホスピスの生みの親である医師D.C.ソンダース先生が、末期がん患者さんが経験する苦痛のことを「全人的苦痛(トータルペイン)」と呼んだのがはじまりです。

痛みとは、身体的痛みだけではなく、その方の人間そのもの、全人格的に苦痛を経験するということを「全人的苦痛(トータルペイン)」と表現をしています。

具体的には、痛みには4つの側面、①身体的、②心理的、③社会的、④スピリチュアル(霊的)的側面があり、そ れぞれの側面が互いに関連しあい影響し合って、人は痛みとして捉えています。

トータルペインに対して、「緩和ケア」をチーム医療で早期段階から始めることで、苦しみを予防し、和らげ、QOLを改善することが期待できるとされています。

詳しくは、国立がん研究センターがん対策情報センター「がんの療養と緩和ケア」に詳しく載っています。

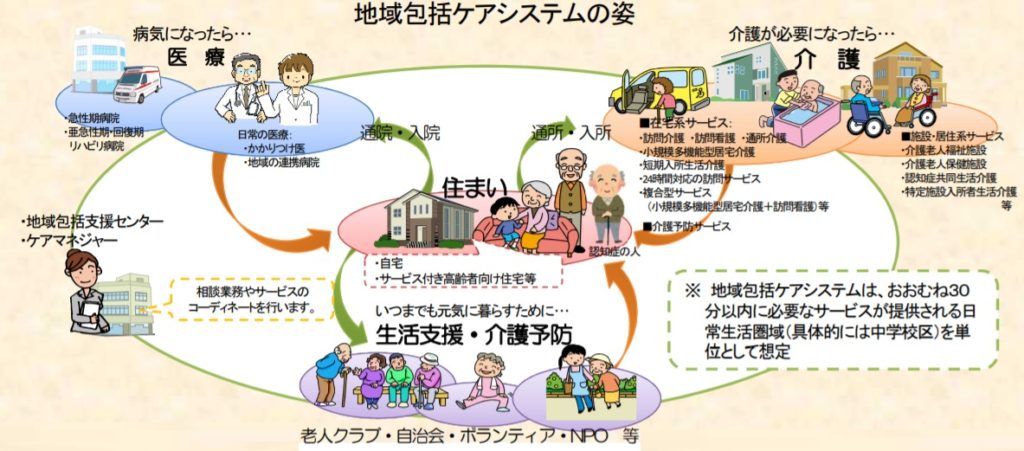

地域包括ケアシステム

地域看護・在宅看護・老年看護学専攻の方は要チェック用語です。

高齢者を支えるサービスを、地域で一体的に提供するシステムのことを指します。

具体的には、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されることを目指しています。

上の図は、地域包括ケアシステムの図解です。

保険者である市町村や都道府県は、この「地域包括ケアシステム」の考えにそって、地域の自主性や主体性、地域の特性に応じて、地域包括ケアシステムを作り上げていくことが課題となっています。

この植木鉢は、「地域包括ケアシステム」の5つの構成要素(住まい・医療・介護・予防・生活支援)の相互作用を意味しています。

より詳しい内容は、厚労省の資料をご参考ください。

まとめ

大学院試験は、各学校法人ごとで行われているので、その出題傾向を断定できかねますが、それでも、受験に出題されやすいキーワードはあり、看護国家試験で一度は目にしているものが多いです。

とはいえ、専門分野外であったり、忘れかけていたり、うろ覚えで、説明文を書くほどの情報を持ち合わせていないことも、多いものです。

これを機に初心に戻って、国家資格受験の時に使っていた参考書などを引っ張り出して、再度キーワードの総復習することです。

次回も、これに引き続き、頻出キーワードを紹介します。