こんにちは、だるまんです。

共働き夫婦のうち、どちらかが大学院進学をする場合、相方の扶養となり収入減になるので、お金の計算をしっかりしておかねばならないと思います。

そこで、収入を減らさないための工夫と知らなきゃ損するお金の話をします。

大学院にかかる費用

大学院進学費用ってどれくらい?

まずは、大学院進学において、どれくらい費用が掛かるのか、進学の経費を大まかにあげます。

- 学費:入学金+授業料(下記で詳細を説明します)

- 交通費:自宅から大学院までの往復交通費

- 食費:昼食代・夕食代・間食代がかかると見込んでおいた方がいいです

- 教科書代:専門書籍は高額であることが多く、年間最低3万円は必要です

- 交際費:研究室仲間との年間行事イベントへの参加、慶弔費回収があります

- 渡航費:学会や研修会等への参加があります

- 雑費:その他、私服代や文房具代などがかかります

- パソコン購入代:院生にパソコンは必須アイテムです

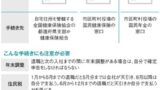

学費の詳細を挙げてみます。

※私立大学院は学校や学部によってもかなり差がありますので、ここでは参考までにご覧ください。

| 入学金 | 学費 | 合計 | |

| 国立大学院 修士2年間 | 282,000円 | 1,071,600円 | 1,353,600円 |

| 国立大学院 博士3年間 | 282,000円 | 1,607,400円 | 1,889,400円 |

| 私立大学院 修士2年間 | 400,000円 | 2,400,000円 | 2,800,000円 |

| 私立大学院 博士3年間 | 400,000円 | 3,600,000円 | 4,000,000円 |

大学院で学位をどこまで取得するのかにもよりますが、このように、国立であってもそれなりに学費はかかりますので、学費工面でなるべく支出を抑えられるような工夫を考えておくことが必要です。

収入を減らさないための方法4点

近年、大学院では社会人の大学院進学を迎合しており、いくつかの支援システムがありますので、紹介します。

方法1:長期履修制度を利用する

最も有力な方法が「長期履修制度」を利用することです。

長期履修制度とは、就業と学業を並行することを前提として、定められている修業年限を延ばす方法です。

例えば、修士課程2年のところ、修業年限を3年に延ばすことができるということです。

この制度を利用すると、学費納付も延長年限分に分割されるので、一度に支払う学費負担も減ることもメリットです。

つまり、修士課程2年なら、1年に前期と後期の2回支払いで、合計4回支払いのところ、修業年限を3年に延ばすことで合計6回支払いに分割されるということです。

方法2:社会人入学枠で受験する

大学院受験枠には、「一般枠」以外に「社会人枠」を設けていることがあります。

社会人枠の募集人数は少ないですが、働きながら大学院へ通うことができる枠で、週1回のゼミに参加するだけで、あとは教授とメールのやり取りや時間の都合が合う時に指導を受けることで履修することが可能です。

これはあくまで志望研究室の教授との話し合い次第で決まることもあり、教授によってはフルタイム学生であることを望まれることもあるので、一人で決められることではない、ということを承知しておくことです。

このサイトでは、大学院受験に必須の「事前面接」を解説していますが、他分野における「研究室訪問」にも共通していますので、よろしければ、ご参考ください。

方法3:夜間・休日授業の大学院へ進学する

夜間・休日授業を開講している大学院が増えています。

この制度が導入されている場合、平日夜間・土日の休日に講義が開講されるので、働きながら大学院へ通うことが可能となります。

志望先大学院で長期履修制度を導入しているかどうかを確認してみる必要があります。

方法4:教育訓練給付金が適応できる大学院へ進学する

厚労省が行っているキャリアアップのための支援「教育訓練給付金」という制度があります。

この制度には、学費が50%給付される「専門実践教育訓練給付金」と最大10万円給付される「一般教育訓練給付金」というものがあります。

制度を導入している該当大学院は、下記の公式サイトから検索することが可能です。

知って得するお金の話5点

1点目:税金が翌年に高額請求でやってくる!

住民税の金額は、前年度の1月1日から12月31日までの収入で決まるので、大学院進学で収入が激減したところで、高額な税金の支払い納付書が届くなんて話をよく聞きます。

自治体によって、税金支払いに関する「減免措置」があるようですので、少しでも安く支払える方法がないかを管轄の自治体窓口で相談してみることをおすすめします。

2点目:会社を辞める時期を練る

通常なら3月31日に会社を辞めるのが一般的ではありますが、退職日の違いで保険料や給与の手取り額が異なるので、事前によく調べてから決めることが賢いと言えます。

詳しくはこちらの記事に詳しく載っています。

3点目:社会保険に切り替える場合の空白期間は任意継続

進学後に配偶者の扶養に入る場合、配偶者が社会保険加入者であれば、社会保険から社会保険への切り替え加入となります。

配偶者が会社にその旨を事前に伝えることで諸手続きは行ってもらえますが、保険証が手元に届くまでの間に空白期間ができる可能性があります。

その間は保険証がないので、国民健康保険に一時加入をする、もしくは勤めていた会社の保険を任意継続することが可能です。

この場合、任意継続の方が保険料支払い額が少ないというメリットがあるとのことですので、自治体に問い合わせをして保険料を調べてもらうことで比較することができると思います。

4点目:院生のバイトは103万以下がよし

配偶者の扶養に入る場合、学業に負担のない範囲でアルバイトをされるようであれば、所得税がかからない103万以下の収入に留めておくことがお得といえます。

ただ、実際に大学院生になってバイトができるかというと、平日1回半日もしくは週末1日程度が限度だと思います。

入学初年度は学校生活に慣れるためになかなかバイトはできず、できるとしたら半年後からですが、学年が上がれば上がるほどより多忙になるので、バイトはできないと想定しておいた方が良いと思います。

社会保障・税金の壁についてはこちらの記事をご参考ください。

5点目:年金は、学生納付特例制度を利用する?

収入がないなら支出を減らすために、年金支払いを一時期的に止めることができる「学生納付特例制度」というものがあります。

学生に限り、家族の所得関係なく、保険料の納付が猶予されるので、支出を抑えたい学生にとってはこの制度を利用するというのも選択肢の一つとなります。

ただし、保険料の納付未納期間を持つと、通常もらえる年金額が減額されるので、その辺りを加味してよく検討して頂きたいことです。

詳しくは、こちらの記事をご参考ください。

まとめ

以上、相方が進学した際の収入を減らさないための工夫と知らなきゃ損するお金の話についてでした。

二人のうち、どちらかが学生になるということは、経済的に負担のかかることなので、詳細を話し合うことが大切であると思います。

お互いを見つめ合うのではなく、同じ方向を見つめて協力し合えるチームになることです。

幸運を祈ります。