どうもみなさん、だるまんです。東大・京大を受験される方は公衆衛生学は必須科目です。だるまんが実際に試験対策で覚えた内容をシェアさせていただきます。

受験対策に必須な公衆衛生項目

コホート研究

今日は、「#1 研究デザイン」で登場した「コホート研究」について詳しくご紹介します。この内容は公衆衛生学ではメジャーな話でもあり、試験にもよく出る内容なので、ぜひ試験対策のひとつに取組んで頂ければと思います。

コホート研究ってなぁに?

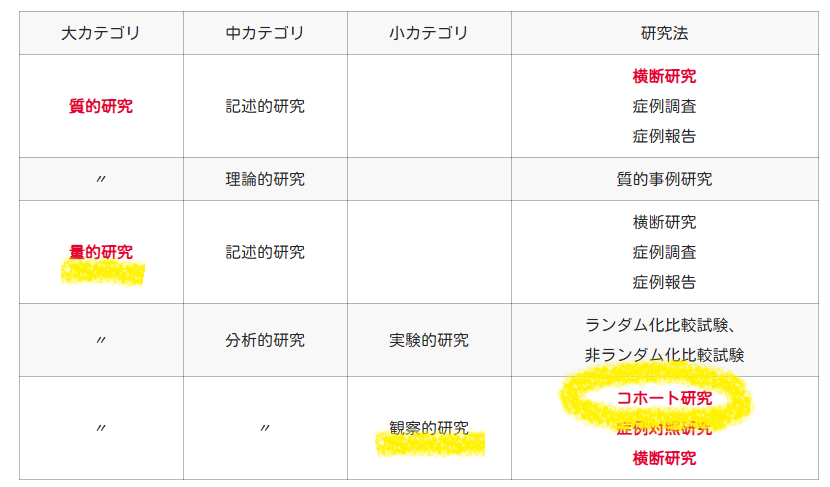

「#1 研究デザイン」では、様々な研究手法があるというお話をしました。そこにさりげなく、「コホート研究」が出てきました。↓こちら(黄色の○)

量的研究に属する研究手法です。

どのような研究方法かというと、

「ある共通点(年齢・職業・人種・同一の曝露)を持った集団を長期に渡り、追跡して観察する方法」を行います。

コホート研究の特徴

コホート研究は、未来に向かって追跡調査を行います。

例えば、コホート研究で肺がんと喫煙の関係性を調べるとしましょう。

まずは、喫煙者と非喫煙者の2群を作ります。そして、それぞれの群で、何人が肺がんになるか、何人が肺がんにならないのかを追跡観察していきます。

このように未来に向かって調査をすることを「前向き研究」といいます。

コホート研究のメリット・デメリット

このコホート研究は、集団を追跡して曝露状況(上記の例だと、肺がん罹患者数)を正確に把握することが出来、バイアス制御も可能なので、「信頼性の高い」点がメリットです。

一方で、長期に渡り追跡観察を行うため、いつ曝露するか(上記の例だと、いつ肺がんに罹患するか)わからず、5年、10年とずっと追いかけることにもなりえる…なかなか「お金と時間がかかる」点がデメリットです。

覚えて欲しい計算式

コホート研究にはある計算式があります。

「ARP(Attributable Risk Proportion)」です。

ARPとは、「寄与危険割合」のことで、「曝露した群からの曝露発生者のうち、何%が曝露によるものかを示す値」を意味します。

寄与危険割合=相対危険度-1/相対危険度×100

ちなみに、「相対危険度」とは「どの程度、曝露率が減少しているかを示す値」のことです。

コホート研究では、この計算式で曝露率などを出していくので、ぜひセットで覚えてくださいね♪

覚えておくべきキーワード

「コホート研究とは何ですか?」なんて、自由筆記の問題が出た時、これらのキーワードを覚えておけば、最低限、単語の羅列だけでも大正解ですね。ぜひ、試験対策ノートなどにメモして覚えて置いてくださいね。

- 経過観察

- 追跡調査(罹患率調査)

- 期待値

- 相対危険度

- 寄与危険度

試験で覚えておくべきポイント

たくさんお話しましたが、今日、試験的に覚えておくべき内容はズバリこちらです!

研究デザインに関する英単語

| No | 日本語 | 英単語 |

| 1 | コホート研究 | Cohort study |

| 2 | 量的研究 | Quantitative research |

| 3 | 寄与危険割合 | Attributable Proportion |

| 4 | 寄与危険度割合 | Attributable Risk Proportion |

| 5 | 相対危険度割合 | Relative Risk |

| 6 | 信頼性 | Reliability |

| 7 | 経過観察 | Observation |

| 8 | 追跡調査 | Follow-up surveys |

| 9 | 罹患率 | Incidence rates |

| 10 | 期待値 | Expectation |

| 11 | 曝露 | Exposure |

| 12 | 発生率 | Incidence |

最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回は「#6 ケースコントロール」についてです。