こんにちは、だるまんです。

大学院受験は、受験情報がそれほど多くなく、予備校がたくさんあるわけでもない中、自らすべて受験に対する準備・管理をしていくおひとりさま受験者も多いものです。

そのため、院試準備をするにも、スケジュール計画の時点で、どのように立てたらいいかわからない、立てたとしても計画倒れにならないか、合格へ直結する計画になるのか、不安になる受験生もいます。

そこで、今回は、大学院受験のスケジュールの立て方の基本についてお話しします。

質問内容

院試のスケジュールを立てたのですが、計画倒れになっていないか、アドバイスを頂けませんか?

だるまんの回答

やるべきことを書き出そう

まずは、大学院試にて取り組まなければならない事柄をすべて、書き出してみたいと思います。

- 出願書類の準備

- 志願書作成

- 研究計画書作成

- 卒業証明書・成績証明書の取寄せ

- 大学院説明会への参加

- 事前相談の準備

- 研究計画書作成

- 事前相談のための準備

- 教授への連絡

- 過去問の入手

- 院試の勉強

- 英語対策

- 専門対策

- 小論対策

- 面接対策

受験先によっても、やるべきことリストの内容は増減しますが、基本的にやるべきことは山ほどあることがわかります。

そのため、大学院受験ではなるべく、半年以上の受験準備期間をもってほしいところですが、人によって大学院進学を決意する時期は異なるので、その辺は個々に調整が必要となります。

では、これらのやるべきことをどのようにスケジューリングしていけばよいのか、お話を続けます。

大まかなスケジュールを把握しよう

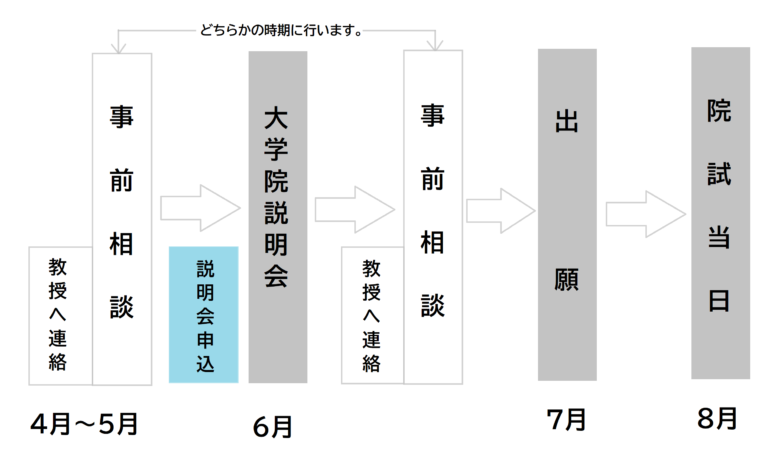

まず、大学院入試において既に決められた予定があります。

簡単に、国立大学の規定のスケジュールを図に表してみました。

まずは、新年度の院試説明会、出願日程は、直近にならないと公表されないので、前年度の日程を参考にして書き出してみてください。

事前相談(別名、研究室訪問や事前面接)については、行うべき時期が説明会の前後どちらかになるので、上記のように、大まかな時期が算出できます。

ここまでで大まかなスケジュールを把握することができます。

やるべきことリストを入れ込んでいこう

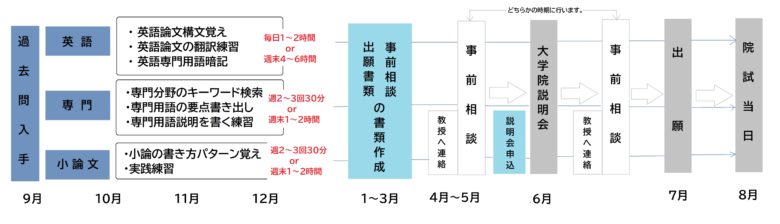

そして、このスケジュールを基本にして、先ほどのやるべきことリストを入れ込んでいきたいと思います。

大まかな準備期間を書いてみました。

- 出願書類の準備:準備期間1~2か月

- 志願書作成:2~3週間

- 研究計画書作成:1~2カ月

- 卒業証明書・成績証明書の取寄せ:1~2週間

- 大学院説明会への参加⇒事前申込のみ

- 事前相談の準備:準備期間1~2か月

- 研究計画書作成:1~2カ月

- 事前相談のための準備:2~3週間

- 教授への連絡

- 院試の勉強:準備期間3~12カ月

- 英語対策:毎日1~2時間or毎週末4~6時間

- 専門対策:1~3か月

- 小論対策:1~2か月

- 面接対策:事前相談と同じで対応可能

準備期間については、人によって異なると思いますが、あくまで大まかな目安として見て頂ければと思います。

これらをさきほどのスケジュールの基本に入れ込んでみました。

こんな感じでスケジュールを組んでみたので、ご参考頂ければと思います。

勉強時間の確保

さきほどの図に書いた、勉強時間について、補足しておきます。

大学院受験の試験教科の大半は、

- 英語

- 専門

- 小論

- 面接

の4教科ありますが、面接については、出願前に行われる「事前相談」で教授と話した内容の1/3がそのまま出るので、別途対策をする必要はないと言えます。

残るは筆記試験ですが、まずは過去問を入手して頂き、出題のパターンや形式、傾向を掴んでください。

そのうえで、それにふさわしい情報を集めてインプットしていくことですが、

専門試験や小論文は基本的に「落とす試験ではない」です。

なので、小論文なら小論文の書き方パターンを参考書から学んでおく、専門試験なら教授の専門分野や力を入れている研究テーマを探して、そのキーワードについて調べて知識を蓄えておく…といったことで、対策は十分可能です。

要は、そこまで尽力しなくても大丈夫だということです。

ただし、英語については状況が異なります。

大学院入試の核心は「英語にあり」で、全受験生が共通して受ける試験問題なので、中には足切り強化になっている可能性も高いです。

いくら専門や小論試験でよくかけたからと言って、英語ができなければ、お話にならないのが大学院なので、他の教科よりも英語に時間と労力を最もかけて対策をした方がいい、するべきです。

英語の取り組み方については、こちらの記事にてご紹介しているので、よろしければ、ご参考ください。

よって、先ほどご紹介した表にあるように、英語>専門>小論>面接の重きで、時間投資を平日に分割するのか、週末集中型にするのか、その辺は、各自の生活スタイルや体調と調整しながら、検討されると良いと思います。

まとめ

以上、「大学院受験のスケジュールの立て方の基本」でした。

大学院受験では、取り組むことが非常にたくさんあるので、自分でスケジュール管理、勉強に取り組みながら、時には軌道修正しながら、自分で自らを指揮していかねばならない、ものです。

今回お話しした基本のスケジュールの立て方を参考にして頂いて、確かな合格の道へと歩んでください。